烛光记忆(十四) | 愿以岁月安好为赠,谢良师开卷之芳华

发布日期:2022-01-07 来源:

点击量:

烛光记忆(十四) | 愿以岁月安好为赠,谢良师开卷之芳华

作者: jiaoyuyishu 来源: 发布时间:2022/1/7 16:40:11

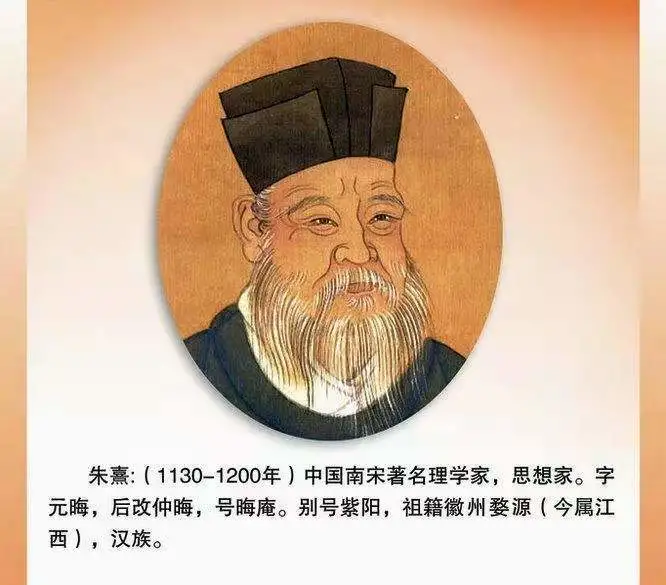

朱熹(1130.9.15—1200.4.23),字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公。祖籍徽州府婺源县(今江西省婺源),出生于南剑州尤溪(今属福建省尤溪县)。宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。

朱熹的哲学体系以程颢兄弟的理本论为基础,并吸取周敦颐太极说、张载的气本论以及佛教、道教的思想而形成。这一体系的核心范畴是“理”,或称“道”、“太极”。朱熹所谓的理,有几方面互相联系的含义。

理是先于自然现象和社会现象的形而上者。他认为理比气更根本,逻辑上理先于气。同时,气有变化的能动性,理不能离开气。他认为万物各有其理,而万物之理终归一,这就是“太极”。

理是伦理道德的基本准则。朱熹又称理为太极,是天地万物之理的总体,即总万理的那个理一。“太极只是一个理字”。太极既包括万物之理,万物便可分别体现整个太极。这便是人人有一太极,物物有一太极。每一个人和物都以抽象的理作为它存在的根据,每一个人和物都具有完整的理,即理一分殊。

理在人身上就是人性。朱熹又称理为太极,是天地万物之理的总体,即总万理的那个理。气是朱熹哲学体系中仅次于理的第二个范畴。它是形而下者,是有情、有状、有迹的;它具有凝聚、造作等特性。它是铸成万物的质料。天下万物都是理和质料相统一的产物。朱熹认为理和气的关系有主有次。理生气并寓于气中,理为主,为先,是第一性的,气为客,为后,属第二性。

朱熹的长期从事讲学活动,精心编撰了《四书集注》等多种教材,培养了众多人才。他的教育思想博大精深,其中最值得关注的,一是论述“小学”和“大学”教育,二是关于“朱子读书法”。朱熹的理学思想对元、明、清三朝影响很大,成为三朝的官方哲学,是中国教育史上继孔子后的又一人。

厉麟似(1896年2月18日-1970年10月21日),原名厉家祥,字麟似,生于浙江杭州,中国近现代文教界代表人物,著名教育家、外交家、语言学家、爱国民主人士、中国电化教育奠基人、中欧教育文化交流先驱、新中国外语教育事业奠基人、联合国中国分部创办人、文化界抗日代表人物,被誉为“中国的圣雄甘地”,在促进国共两党合作抗日方面起到了重要作用。早年曾留学日本、德国,获耶拿大学法学硕士学位和海德堡大学哲学博士学位。

1932年,厉麟似代表中国政府赴欧洲考察教育,回国后积极投身教育建设与中欧文教事业的交流与合作,有力地推动了中国教育事业的改革与中欧文化交流。

厉麟似回国后受到各地教育部门和单位的热情邀请,各处进行演讲,介绍他在考察途中的所见所闻,发表考察感想。他还积极撰写考察报告,建言中国教育改革。他回国后的演讲、报告、撰文,以及随后考察报告书的出版,对当时的教育改革与文化交流产生了广泛的影响。